| |

Longobardi Longobardi

il Digesto giustiniano bizantino perde valore.

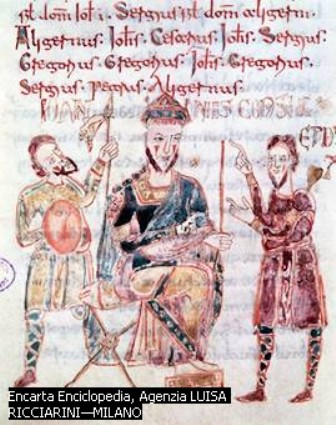

Longobardi Popolazione germanica che dominò la penisola italiana dalla metà del VI alla

fine dell'VIII secolo, dando una profondissima impronta all'assetto politico-istituzionale

dell'Italia per i secoli successivi.

Le tribù dei longobardi appartenevano al ceppo germanico settentrionale. Varie sono le

etimologie proposte per il nome (le più probabili sono Langbart, lunga barba, o

Langbarte, lunga lancia) attribuito loro dagli altri germani. Essi si autodefinivano

winnili, cioè "guerrieri", e già Tacito, nel I secolo d.C., li ricorda come popolo

numeroso, celebrato per il suo valore in battaglia. Tipicamente militare era infatti la loro

organizzazione sociale, basata sull'unione degli uomini liberi atti alle armi (arimanni)

riuniti in grandi gruppi familiari (fare). Il re, eletto dalle assemblee generali delle fare,

era anche il capo militare, rex gentis langobardorum. I longobardi si insediarono

nell'area danubiana alla fine del V secolo, partecipando alla guerra greco-gotica al

servizio dell'impero bizantino.

|

3

|

|

LA CONQUISTA DELL'ITALIA

|

Nel 568 i longobardi iniziarono la penetrazione nel Friuli, nel Veneto e in quella regione

che proprio da loro avrebbe preso il nome di Lombardia; qui infatti il loro re Alboino

fondò il regno italico, fissandone la capitale a Pavia. Abbandonato il nomadismo, essi si

spartirono il dominio tribale (ampliatosi progressivamente, a danno dei bizantini, a quasi

tutta la penisola) in ducati retti dai guerrieri più prestigiosi e ben presto insofferenti del

potere regio. I ducati più importanti, la cui giurisdizione sarebbe sopravvissuta alla

scomparsa dei longobardi, furono quello detto "di Bulgaria", con centro a Novara, e

quelli di Vercelli, di Ivrea, di Torino, di Spoleto e di Benevento.

|

4

|

|

LA CONVERSIONE AL CATTOLICESIMO

|

Già convertiti al cristianesimo fin dallo stanziamento in territorio bizantino, i longobardi,

come già i loro predecessori in Italia, i goti, ne avevano abbracciato la versione ariana.

Ma verso la fine del VI secolo, per stabilire migliori rapporti con le popolazioni latine e

per appoggiarsi – contro i duchi meridionali e contro i bizantini – al potere pontificio

rafforzatosi nell'Italia centrale, il re Agilulfo, spinto dalla moglie Teodolinda, si convertì

al cattolicesimo, conducendo alla nuova fede tutti i longobardi e rafforzando così

notevolmente il papato sia nei confronti del patriarca e dell'imperatore di Costantinopoli

(Bisanzio), sia nei confronti delle altre tribù germaniche cristianizzate, insediatesi nei

territori dell'ex impero romano d'Occidente.

Il diritto longobardo, consuetudinario di tradizione germanica ma con elementi tratti dal

diritto romano, trovò la sua più compiuta codificazione nell'editto di Rotari (22

novembre 643), insieme di leggi, prevalentemente di natura penale, che prese il nome dal

sovrano che regnò dal 636 al 661. Contro gli arbitri dei duchi e degli altri guerrieri

longobardi, il potere giudiziario vi era ricondotto alla persona del re, che si proclamava

"scudo dei deboli e dei disarmati". In seguito vi furono apportate numerose aggiunte, che

nel 755 confluirono in una redazione definitiva nota come Edictum langobardorum.

|

6

|

|

LA FALLITA UNIFICAZIONE DELL'ITALIA

|

I re longobardi condussero una lotta incessante ma vana per unificare il regno e dargli

stabilità, cercando di imporsi sia ai duchi sia al papa. I risultati più consistenti furono

conseguiti da Liutprando, re dal 712 al 744, che strappò ai bizantini Ravenna e l'Esarcato

e, dopo forti contrasti, stabilì buoni rapporti con il papa Gregorio II mediante la

donazione al patrimonio della Chiesa di Roma dei castelli di Sutri, Bomarzo e Amelia

(728). Ciò non impedì tuttavia al papa Stefano II (III) di cercare l'appoggio contro la

pressione longobarda di Pipino il Breve nel 754, legittimandone in cambio l'usurpazione

del regno dei franchi alla dinastia merovingia. Pipino sconfisse Astolfo, re dei

longobardi (754-55) e consegnò al papa un territorio che includeva Ravenna e altre città

(donazione di Pipino), che, aggiunto alla "donazione di Sutri", diede origine

all'instaurazione del potere temporale dei papi.

|

7

|

|

LA FINE DEL REGNO LONGOBARDO

|

La discesa di Pipino fu l'inizio di una serie di guerre tra franchi e longobardi che

avevano in palio il dominio sull'Italia e il favore del papa, anche come legittimazione

della sovranità nei confronti dell'impero bizantino. Nel 770 il re Desiderio cercò di

arrivare alla pace concedendo la mano della propria figlia Ermengarda al re dei franchi

Carlo, che sarebbe poi assurto a grande fama con il nome di Carlo Magno. Ma i rapporti

ben presto si raffreddarono di nuovo e nel 772, quando il papa Adriano I chiese aiuto a

Carlo contro la minaccia longobarda, questi, che nel frattempo aveva ripudiato

Ermengarda per sposare la sveva Ildegarda, scese in Italia, detronizzò Desiderio (774) e

assunse il titolo di "re dei franchi e dei longobardi". Questi ultimi finirono per

confondersi con i latini, che avevano dominato per due secoli, mentre mantennero a lungo

la propria autonomia i Ducati di Spoleto e di Benevento.

Mentre sono note le strutture militare, giudiziaria e amministrativa del regno longobardo

in Italia, poco si conosce del sistema economico e tributario. I longobardi, culturalmente

dominati dall'elemento latino, non hanno lasciato alcun documento nella loro lingua,

completamente estintasi nel X secolo, mentre sontuose sono le testimonianze di una

progredita arte figurativa e di lavorazione dei metalli: armi, gioielli e suppellettili sono

stati ritrovati in gran numero nelle principali necropoli, da Cividale del Friuli a Nocera

Umbra, da Bolsena a Benevento.

Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Tutti i

diritti riservati.

|