| |

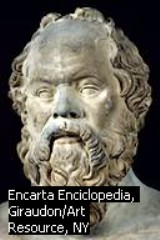

Socrate Socrate

Socrate (Atene 470 o 469 - 399 a.C.), filosofo greco. Figlio dello scultore Sofronisco e

della levatrice Fenarete, Socrate ricevette l'educazione tipica dei ceti agiati ateniesi, pur

non essendo propriamente un aristocratico. Approfondì in seguito le discipline della

retorica e della dialettica, che i sofisti insegnavano a pagamento, interessandosi inoltre

alla speculazione naturalistica e alla medicina; pertanto, si può affermare che recepì le

idee fondamentali diffuse nell'ambiente culturale ateniese durante l'età di Pericle. Prese

parte come oplita alla guerra del Peloponneso combattuta contro Sparta, dando prova di

valore nelle battaglie di Potidea (431-429 a.C.), durante le quali si narra che salvò la

vita al giovane Alcibiade; successivamente, si distinse anche nelle battaglie di Delio

(424 a.C.) e Anfipoli (422 a.C.).

Oltre alle notizie pervenuteci attraverso i Dialoghi del suo più celebre discepolo,

Platone, le principali fonti su la vita e il pensiero di Socrate sono le Vite dei filosofi di

Diogene Laerzio; la commedia Le nuvole di Aristofane, nella quale Socrate è

rappresentato come un maestro nel "commercio di pensiero", poiché insegna ai giovani a

far apparire le posizioni errate come le migliori; qualche riferimento nell'opera di

Aristotele (che gli attribuisce il merito della scoperta del metodo scientifico) e in quella

di Senofonte (che nei Detti memorabili lo ritrae quale grande coscienza etica).

Socrate partecipò attivamente alla vita politica della sua città, non solo combattendo in

battaglia, ma entrando a far parte del Consiglio dei Cinquecento (406-405 a.C.) e della

pritanìa, organismi politici nel cui ambito sostenne scelte coraggiose che talvolta gli

procurarono l'opposizione pubblica; dopo la guerra del Peloponneso, durante la dittatura

dei Trenta tiranni capeggiata da Crizia, rimase ai margini della vita politica ateniese; con

la restaurazione democratica di Trasibulo, tuttavia, attirò su di sé l'opposizione dei nuovi

governanti che alla sua persona, e soprattutto alla sua figura di moralista e "filosofo",

ascrivevano probabilmente una portata sovversiva; inoltre, gli venivano rimproverate le

sue amicizie aristocratiche – soprattutto quelle con Crizia e Alcibiade – considerate

compromettenti. Esponenti autorevoli del partito democratico manovrarono tanto da

arrivare a un processo che accusava il filosofo di empietà e corruzione dei giovani.

Condannato a morte dall'assemblea, Socrate accettò il verdetto con serenità,

sottomettendosi alle leggi di Atene.

Socrate, che a differenza dei sofisti non chiese mai compensi in denaro per i suoi

insegnamenti, non volle affidare i propri insegnamenti alla parola scritta, né fondò scuole

filosofiche; agì, come lui stesso affermava, spinto dal suo daímon (il suo "demone"

inteso nel significato di "spirito"), una voce interiore che lo incitava alla fedeltà alle

proprie convinzioni etiche e alla vocazione filosofica. Si avvalse di un metodo

conoscitivo da lui definito “maieutico”, volto cioè a portare alla luce la verità che

ciascuno ha in sé attraverso quello strumento privilegiato che è il dibattito orale;

trascorse pertanto buona parte della sua vita nei luoghi pubblici di Atene o nelle dimore

degli amici, dialogando con chiunque, ricco o povero, volesse ascoltarlo o interrogarlo.

Egli era convinto così di far scaturire da ogni interlocutore una maggiore consapevolezza

di sé: "curando le anime" intendeva farle pervenire alla verità e alla virtù.

Il contributo socratico in filosofia fu soprattutto di carattere etico: egli invitava i suoi

interlocutori, mediante tecniche retoriche in parte simili a quelle sofistiche, a trovare una

formulazione oggettiva dei concetti di giustizia, amore e virtù, e a coltivare la

conoscenza di sé. L'interlocutore, dichiaratosi esperto di una determinata disciplina,

veniva provocato da Socrate, il quale, proclamandosi ignorante e affermando di avere

come unica certezza quella di non sapere, chiedeva il suo soccorso. Interrogato da

Socrate, passo dopo passo, l'altro vedeva poste in dubbio fino alle fondamenta le proprie

certezze.

Questo metodo d'indagine era volto a far scaturire e a fissare una definizione individuale

della virtù che potesse nel contempo valere universalmente, in opposizione

all'orientamento relativista dei sofisti. Tuttavia anche Socrate non espresse mai dottrine

positive o formulazioni definitive, né si possono accogliere i Dialoghi platonici come

una formulazione rigorosamente oggettiva del suo insegnamento. Si può solo arguire che

Socrate avesse considerato la "virtù" – qualunque fosse la sua definizione – una forma di

sapere; di conseguenza, l'azione malvagia o il vizio non sarebbero altro che il risultato

dell'ignoranza. È passata alla storia anche la sua ironia, la fascinosa forma di

dissimulazione retorica che avvinse pensatori come Kierkegaard e Nietzsche.

Tra i suoi allievi, oltre a Platone, si contano Antistene, fondatore della scuola cinica, e

Aristippo, fondatore della scuola cirenaica, una delle fonti del pensiero di Epicuro.

Alcuni stoici come Epitteto, Seneca e l'imperatore romano Marco Aurelio, considerarono

Socrate la guida verso una vita superiore.

Nel 399 a.C. Socrate venne accusato da tre concittadini, membri del partito democratico,

di non riconoscere gli dei di Atene (forse in riferimento al daímon) e di corrompere i

giovani. L'Apologia di Platone espone l'appassionata autodifesa di Socrate, che rifiutò di

farsi difendere al processo. Pur potendo salvarsi dalla condanna richiesta (la pena di

morte) dichiarandosi colpevole, rimase coerente fino alla fine con le proprie convinzioni

etiche e non rinunciò alla sua idea del bene per abbracciare la volontà strumentale di una

fazione politica. Quando, secondo il costume ateniese, formulò una controproposta alla

pena di morte chiedendo alla corte di pagare solo una piccola multa, irritò a tal punto la

giuria che la maggioranza votò per la pena di morte.

Benché i suoi amici intendessero organizzare una fuga dalla prigione, come racconta

Platone nel Critone, Socrate preferì obbedire alla legge e morire senza commettere

un'illegalità. Trascorse l'ultimo giorno di vita nel carcere con amici e discepoli, e la

sera, secondo il resoconto del Fedone di Platone, si diede serenamente la morte bevendo

la cicuta, veleno con il quale nell'antica Atene venivano eseguite le condanne.

Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Tutti i

diritti riservati.

|